達克效應

Dunning-Kruger Effect

定義

- 核心概念:是一種認知偏差,低能力者傾向高估自身能力,高能力者傾向低估自身相對優勢的認知偏差。

- 愈是什麼都不懂的人,往往愈有自信。

- 心理機制:源於後設認知不足,導致難以覺察自身缺陷與他人差距。

- 提出背景:1999 年由 Justin Kruger、David Dunning 發表,探討「無能且無自覺」的評估困難。

- 研究案例:搶匪以檸檬汁塗臉自認能避開監視器,凸顯錯誤自信的可能性。

- 榮獲 2000 年搞笑諾貝爾獎。

- % 無知比知識更容易造就自信 - Charles Darwin (達爾文)

- % 我只知道一件事,就是我什麼都不知道。- Socrates (蘇格拉底)

常見誤解:與技術成熟度曲線混淆

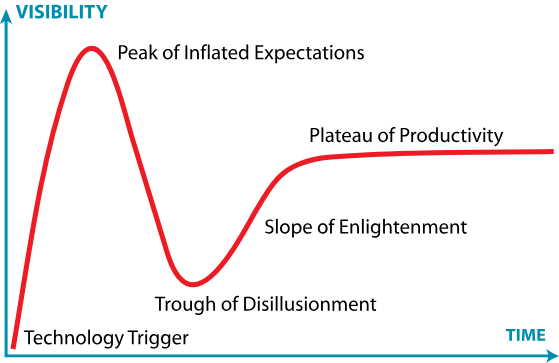

- 與網路常見的「技術成熟度曲線」無關:技術成熟度曲線描述技術能見度的炒作—幻滅—復甦歷程

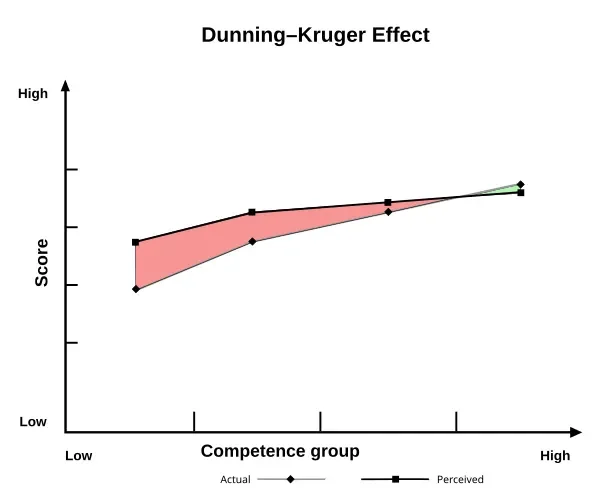

- 正確達克效應圖:

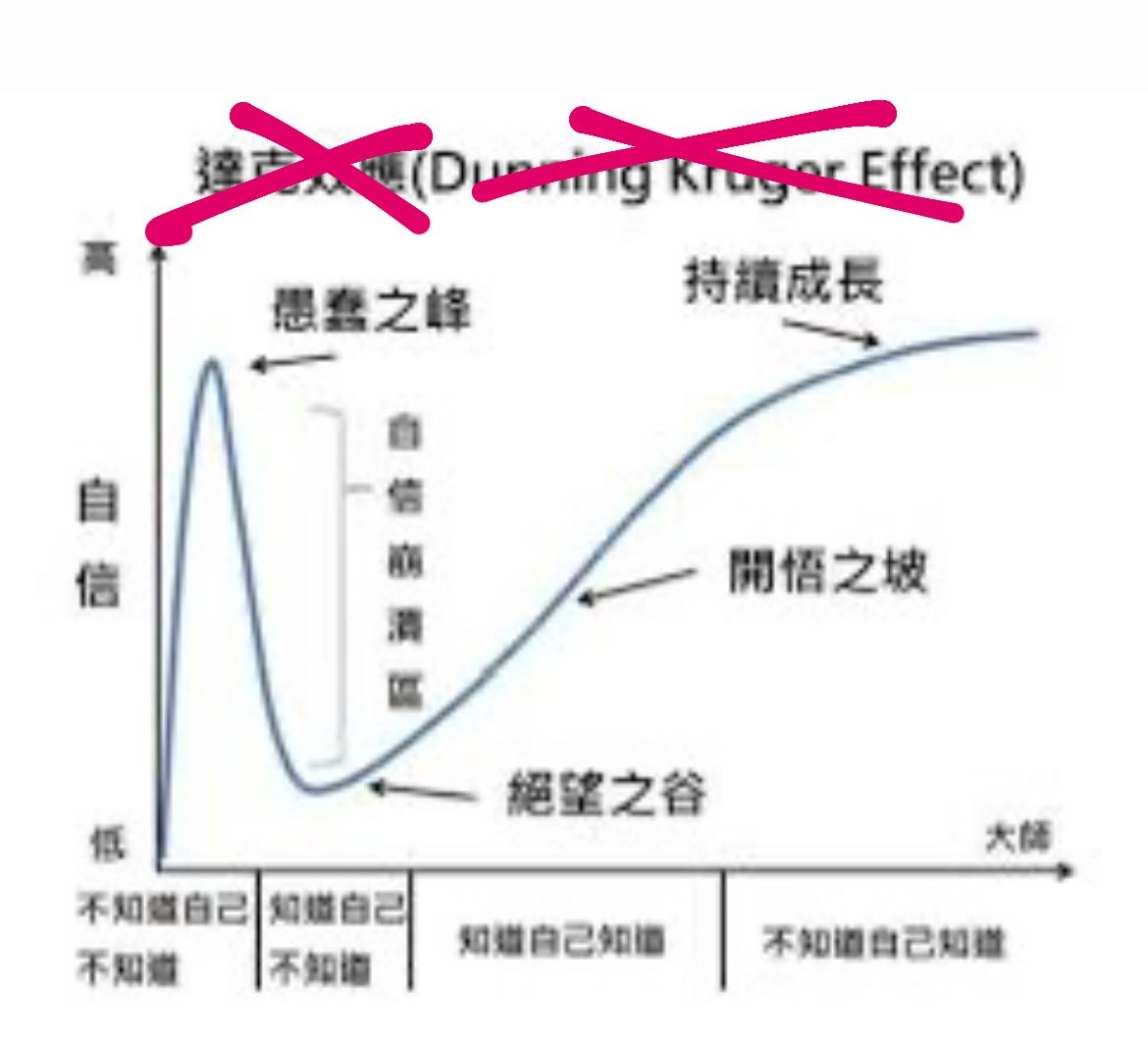

- 錯誤圖:

- 網路流傳的「自信先高後崩再回升」圖實為 Gartner 的技術成熟度曲線 (Hype Cycle)

- 技術成熟度曲線 (Gartner Hype Cycle):

- 此曲線主題是新技術的 媒體關注、市場期望變化,非個體自我評估偏差。

- 核心差異:Dunning-Kruger 關注的是「自評與實際表現的差距」,而非隨時間變化的曲線形狀。

心理機制:為何會發生

- 雙重負擔:能力不足者面臨雙重困境,既無法表現好,又缺乏評估好壞的後設認知。

- 統計觀點:部分研究認為此現象可由「回歸平均值」與「優於平均效應」等統計特性解釋。

典型情境與實務風險

- 發生場域:常見於考試表現、商業決策、醫療判斷、駕駛技術及工作技能評估。

- 決策危害:因錯估專業能力,可能導致高風險決策、危險行為或錯誤治療。

- 發展阻礙:可能選擇不適合的職涯,或因過度自信而拒絕學習與修正。

常見誤解與學術爭議

- 常見誤解:此效應針對「特定領域能力低」的評估偏誤,不等同於評論一般智力高低的「笨人都自信」。

- 學術爭議:有學者質疑倒 U 型曲線僅是統計結果,非獨特心理機制。

- 學界共識:儘管機制有爭議,但「低分者高估、高分者低估」仍是穩定的觀察現象。

如何降低自身落入此效應

- 客觀回饋:主動尋求成績、績效數據或他人評論,避免只依賴主觀感覺。

- 後設認知:刻意練習自我提問,尋找可推翻自己看法的證據。

- 領域知識:深入了解基礎原理與評估標準,愈了解標準愈能看見自身不足。

- 開放態度:刻意接觸專家與反對意見,將「不確定性」視為常態而非威脅。